Herausgefallen aus einer goldenen Wiege himmlischer Hingabe — hinein in die Prostitution einer Zeit kultureller Verstelltheit

Früher waren die devadasi in ganz Indien verbreitet; heute gibt es sie vor allem noch im Süden des Landes.

Sind es Priesterinnen, Tänzerinnen oder Prostituierte?

Gibt man den Begriff devadasi in eine Internet-Suchmaschine ein, so stößt man einerseits auf Berichte von zur Prostitution gezwungenen Minderjährigen, andererseits aber auch auf Websites zur indischen Tanzkunst und zu hinduistischen Priesterinnen. Man fragt sich zu Recht: Was hat all das miteinander zu tun?

Das Wort devadasi bedeutet soviel wie Gottesdienerin und wird seit Ende des 19. Jahrhunderts als Sammelbegriff für geweihte Frauen, mitunter sogar auch für nicht geweihte sadir-Tänzerinnen verwendet. Die Tradition, Frauen einem bestimmten Tempel zu weihen und sie dazu symbolisch mit der Tempelgottheit zu verheiraten, dürfte sehr weit zurückgehen. Unter Bezeichnungen wie sumangali, sule, murli, jogathi, bhavini, bogam, basavi nebst einigen anderen werden derartige Tempelfrauen bereits ab dem 7. Jahrhundert erwähnt; ihre Anzahl und auch ihr Tätigkeitsbereich scheint unterschiedlich gewesen zu sein. Glaubt man den Inschriften, so ließ der Chola-Monarch Rajaraja im Jahr 1004 vierhundert devadasis in den Haupttempel von Tanjore beordern und auch 200 Jahre später sollen hunderte devadasis im Tempel von Somnath in Gujarat gelebt haben. Offenbar gab es eine starke Verstrickung zwischen dem Tempeldienst und den Tanzvorführungen in den königlichen Palästen. Die devadasis standen somit in einem Dreiecksverhältnis zwischen dem Tempel und einem reichen, adeligen oder gar königlichen Patron, der den Tempel einschließlich seiner Priesterschaft und devadasis finanziell unterstützte. Als Tempeltänzerinnen erhielten die devadasis einerseits ein fixes Gehalt und Ackerland von ihrem Tempel, wurden andererseits aber mitunter selbst so wohlhabend, daß sie dem Tempel Gold, Lampen, Tiere oder ebenfalls Land schenken konnten. Außerdem wurden die devadasis nicht nur (ausschließlich von Männern!) in Musik und Tanz ausgebildet und durften lesen und schreiben lernen, sondern waren auch berechtigt, selbst Kinder zu adoptieren, als Haushaltsvorstand zu agieren, zu erben und das vom Tempel erhaltene Land selbst zu besitzen; "Privilegien", die für viele hinduistische Frauen bis zum heutigen Tag unvorstellbar sind.

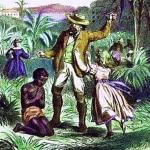

Europäische Handelsreisende, Missionare und Mitglieder der britischen Kolonialmacht konnten mit der vorgefundenen Verbindung von Sexualität und Religion meist wenig anfangen und berichteten dementsprechend schockiert über die "Tempel-Prostituierten". Dennoch geben ihre Erzählungen interessante Einblicke in das Leben der devadasis in vergangenen Jahrhunderten. In seinem 1792 veröffentlichten Buch schildert Abbé Dubois unter anderem, daß wichtige Tempel jeweils acht bis zwölf devadasis beschäftigten, daß diese den Göttern zwei Mal täglich mit Tanz und "obszönem" Gesang huldigten, oder gar auch schöne Frauen ihren Ehenmännern von den priesterlichen Brahmanen für das unsittliche Tempel-Treiben weggenommen wurden. 1870 berichtet John Shortt davon, daß die geweihten Mädchen im zarten Alter von fünf Jahren ein hartes, dreijähriges Tanztraining begannen und bei Erreichen der Pubertät entweder von den Tempelpriestern selbst oder von dafür gut zahlenden reichen Männern defloriert wurden und fortan allen gleich- oder höherkastigen Männern zur Verfügung stehen müßten. Verhältnisse mit Männern mit niedrigeren Kasten oder Shudras (Unberührbaren) wurden mit Strafen geahndet und konnten sogar einen Ausschluß aus dem Tempelwesen zur Folge haben. In den meisten Fällen dürften sich vertraglich geregelte, längerfristige Konkubinate entwickelt haben, bei denen es der devadasi sehr wohl möglich war, selbst einen möglichst reichen, mächtigen und gebildeten Liebhaber auszuwählen oder hohe Summen für Tanz-Auftritte außerhalb des Tempels zu verlangen.

Religiöser Kontext

Bei der gesamten Thematik darf nicht außer Acht gelassen werden, was Sexualität und Religiosität im hinduistischen Kontext bedeuten. Vor allem im Süden Indiens haben sich drawidische, oft um Fruchtbarkeitsgöttinnen zentrierte, Kulte erhalten bzw. ab dem 5. Jahrhundert mit dem vedischen Hinduismus vermischt. Gleichzeitig wurde auch das tantrische Konzept der göttlichen Vereinigung von männlicher und weiblicher Energie (shiva-shakti) in die südindische Glaubenspraxis integriert. Vor diesem Hintergrund erscheint es durchaus plausibel, daß den sakralen Prostituierten wichtige Funktionen zuteil wurden und sie daher einen hohen Stellenwert genossen (und immer noch genießen). Devadasis sollten den bösen Blick, schlechte Ernten, Krankheit und Tod abwehren, das Tempelheiligtum pflegen und die höheren Mächte sowohl durch ihre Kunst (Gesang und Tanz) als auch durch ihre Sexualität gütig stimmen. Als Frau, die durch ihre Ehe mit der Tempelgottheit nie Witwe werden konnte (und dadurch niemals von der sati, der Witwenverbrennung bedroht war), galt und gilt die devadasi als nityasumangali, die Immer-Glückliche/Glückbringende. Devadasis wurden und werden oft auf Hochzeiten und zu anderen Festlichkeiten eingeladen, um den Anwesenden Glück zu bringen. In diesen Kontext passt auch das Sprichwort "to see a courtesan (or prostitute) is auspicious and the destruction of sin". Allerdings stellt sich hier die Frage, ob die solcherart bekundete Wertschätzung nicht einfach ein bequemes Instrument dafür war/ist, um mächtigen Königen oder reichen hochkastigen Männern eine gesellschaftlich akzeptierte Form der Promiskuität mit Frauen aus niedrigeren Kasten zu ermöglichen.

Wandel

Auch wenn der Status der devadasis in früheren Jahrhunderten durchaus kritisch zu betrachten ist, kann man davon ausgehen, daß sich ihre gesellschaftliche Position in den letzten 150 Jahren enorm verschlechtert hat und von den einst vorhandenen Privilegien kaum mehr etwas übriggeblieben ist. Begonnen hat dieser Wandel mit der Besetzung Indiens durch die Briten im Jahr 1857. Die durch die Kolonialherrschaft verstärkte Verbreitung der christlich-viktorianischen Ideologie führte bald zum Heranwachsen einer von westlichem Gedankengut beeinflußten Mittel- und Oberschicht, die das Phänomen der devadasis aus dem europäischen Blickwinkel zu betrachten begann. Gerne wurde die Tempelprostitution von den Brahmanen als für die "moderne" Frau entwürdigend kritisiert und mit fiktiven, keuschen und "reinen" Priesterinnen früherer Zeiten kontrastiert. Es gilt mittlerweile als gesichert, daß es derartige "hinduistische Nonnen" niemals gegeben hat und aus der geschichtlichen Distanz scheint auch der Anspruch der damaligen pro-britischen Sozialorganisationen äußerst fragwürdig, mit einem Verbot des devadasi-Kults den Status der Frau verbessern zu wollen. Vielmehr scheint es bei der groß angelegten Anti-Nautch (von natch = bestimmter devadasi-Tanz)-Kampagne ab 1882 eher darum gegangen zu sein, ein weibliches Privileg zu beseitigen, daß dem hinduistischen Patriarchat schon lange ein Dorn im Auge war. Durch gezielte Propaganda wurde den devadasis in den folgenden Jahrzehnten die Lebensgrundlage entzogen. Interessanterweise schien es dabei vor allem der europäisierten hinduistischen Mittelschicht ein Anliegen zu sein, im Ausland nicht mit "barbarischen" Bräuchen in Verbindung gebracht zu werden. Immer wieder wurden die britischen Besatzer damit bedrängt, Anti-devadasi-Gesetze zu erlassen, zumindest keine Auftritte von devadasis im Ausland oder vor hohen Regierungsmitgliedern zuzulassen. Zeitgleich mit der öffentlichen Diskreditierung der Tempeltänzerinnen entstand eine ebenfalls hochkastige revivalist-Bewegung, die den sadir-Tanz der devadasis zur rettenswerten klassischen Kunst stilisierte. Die Geschichte von den ehemals keuschen "Hindu-Vestalinnen" wurde dabei nur zu gern aufgegriffen, um den Tanz von seinem "unwürdigen" Umfeld zu "reinigen" und damit für die brahmanische Oberschicht salonfähig zu machen und als neue, für die indische Nation repräsentative Staatskunst zu etablieren.

Was blieb von den devadasis? - Heutige Situation

Um es mit Svejda-Hirschs treffenden Worten auszudrücken: "Es sind einzig und allein die devadasis selbst, die [...] zugrundegerichtet wurden. Weder der Tanz noch die Prostitution als solches wurden letztlich angeprangert oder verboten".

Tanz

Unter dem neuen Namen Bharatanatyam wurde der sadir ab den 1930er Jahren zu der international anerkannten indischen Tanzkunst. Paradoxerweise hatten manche der aufstrebenden revivalist-Künstlerinnen überhaupt keine Bedenken, bei den geächteten devadasis Unterricht zu nehmen oder sie sogar für die eigene Tanzakademie als Lehrerinnen anzustellen (wie etwa im Fall von Rukmini Devi, die für ihre berühmte Kalakshetra-Schule devadasis aufnahm). Als inhaltlich problematisch erwies sich vor allem die tänzerische Darstellung von Erotik (shringar) im Rahmen der hingebungsvollen Gottesliebe (bhakti), die schlecht zum asketischen Bild des "neuen" klassischen Tanzes passen wollte. Ohne den Tanz selbst allzu stark zu verändern, wurde das Problem letztlich durch eine stärkere Fokussierung auf abstraktere Inhalte und die zunehmende Sanskritisierung (Einbeziehung klassischer Sanskrit-Texte, Puja-Opfer auf der Bühne, Annahme brahmanischer Lebensformen) gelöst. Veränderte Auftrittsbedingungen, wie große Bühnen und neue Unterrichtsformen (bezahlter Unterricht an Tanzakademien statt Unterweisung durch gurus aus | devadasi |-Familien), taten das ihre, um den Konnex zu den devadasis und zur Tempelprostitution vergessen zu machen.

Prostitution

Zwar verschwanden die devadasis mit dem Prevention of Dedication Act 1947 aus den großen, prestigeträchtigen Tempeln, auf dem Land zeigte das Gesetz jedoch keinerlei Wirkung. 1975 wurden in Südindien drei- bis viertausend Mädchen der Göttin Ellamma geweiht und 1987 berichteten die Tageszeitungen des Bundesstaates Karnataka von der Weihe von tausend Mädchen, die im Beisein der Polizei erfolgte, als ob keinerlei Verbotsgesetze existierten. Auf die Weihe im Kindesalter folgt unweigerlich eine Zukunft als Prostituierte, die nach einer möglichst gut finanziell abgegoltenen Entjungferung durch lokale Potentaten meist ein Leben in einem Großstadtbordell bedeutet. Eine Ausbildung erhalten die heutigen devadasis nicht; die meisten können, ebenso wie ihre Eltern, weder lesen noch schreiben. Nach einer Statistik der Indian Health Organisation waren 1994 15% der 10 Mio. indischen Prostituierten devadassi. Durch die Weihe zur devadasi wird die Frau von der strengen Treue an einen Ehemann entbunden und erhält einen höheren gesellschaftlichen Status. Weitere Gründe für eine Weihe sind oft, wie in früheren Zeiten, familiäre Probleme (Krankheit, unerfüllter Kinderwunsch), die mit einem "Opfer" an die Dorfgöttin/den Tempelgott gelöst werden sollen, aber natürlich auch die bittere Armut und Unwissenheit, die die Eltern oft zur leichten Beute von Kupplerinnen und Bordellbesitzerinnen werden läßt. Tatsächlich verdienen die jungen Frauen in den Stadtbordellen meist ein Vielfaches von dem, was sie jemals als Landarbeiterinnen verdienen könnten und schüren bei ihren Besuchen im Dorf Hoffnung auf ein besseres Leben. Mit ihrem Geld erhalten sie neben den Kupplerinnen und Bordellbesitzerinnen vor allem jahrelang die eigene Großfamilie, die sich trotzdem oft nicht um gealterte oder kranke devadasis kümmert. Um die Altersversorgung zu gewährleisten, kaufen oder adoptieren viele devadasis Mädchen, die in den Teufelskreis eingespannt werden. Der Preis ist hoch: Ungewollte Schwangerschaften, Geschlechtskrankheiten und der Tod durch eine HIV-Infektion sind übliche Schicksale. Nur selten gelingt der Ausstieg durch Heirat oder eines der überaus zaghaft installierten staatlichen devadasi-Rehabilitierungsprogramme. Internationale NGOs versuchen zu helfen, doch um das Übel an der Wurzel zu packen, müßte vor allem der Staat in den Bereichen Armutsbekämpfung und Bildung aktiv werden.

Sind es Priesterinnen, Tänzerinnen oder Prostituierte?

Gibt man den Begriff devadasi in eine Internet-Suchmaschine ein, so stößt man einerseits auf Berichte von zur Prostitution gezwungenen Minderjährigen, andererseits aber auch auf Websites zur indischen Tanzkunst und zu hinduistischen Priesterinnen. Man fragt sich zu Recht: Was hat all das miteinander zu tun?

Das Wort devadasi bedeutet soviel wie Gottesdienerin und wird seit Ende des 19. Jahrhunderts als Sammelbegriff für geweihte Frauen, mitunter sogar auch für nicht geweihte sadir-Tänzerinnen verwendet. Die Tradition, Frauen einem bestimmten Tempel zu weihen und sie dazu symbolisch mit der Tempelgottheit zu verheiraten, dürfte sehr weit zurückgehen. Unter Bezeichnungen wie sumangali, sule, murli, jogathi, bhavini, bogam, basavi nebst einigen anderen werden derartige Tempelfrauen bereits ab dem 7. Jahrhundert erwähnt; ihre Anzahl und auch ihr Tätigkeitsbereich scheint unterschiedlich gewesen zu sein. Glaubt man den Inschriften, so ließ der Chola-Monarch Rajaraja im Jahr 1004 vierhundert devadasis in den Haupttempel von Tanjore beordern und auch 200 Jahre später sollen hunderte devadasis im Tempel von Somnath in Gujarat gelebt haben. Offenbar gab es eine starke Verstrickung zwischen dem Tempeldienst und den Tanzvorführungen in den königlichen Palästen. Die devadasis standen somit in einem Dreiecksverhältnis zwischen dem Tempel und einem reichen, adeligen oder gar königlichen Patron, der den Tempel einschließlich seiner Priesterschaft und devadasis finanziell unterstützte. Als Tempeltänzerinnen erhielten die devadasis einerseits ein fixes Gehalt und Ackerland von ihrem Tempel, wurden andererseits aber mitunter selbst so wohlhabend, daß sie dem Tempel Gold, Lampen, Tiere oder ebenfalls Land schenken konnten. Außerdem wurden die devadasis nicht nur (ausschließlich von Männern!) in Musik und Tanz ausgebildet und durften lesen und schreiben lernen, sondern waren auch berechtigt, selbst Kinder zu adoptieren, als Haushaltsvorstand zu agieren, zu erben und das vom Tempel erhaltene Land selbst zu besitzen; "Privilegien", die für viele hinduistische Frauen bis zum heutigen Tag unvorstellbar sind.

Europäische Handelsreisende, Missionare und Mitglieder der britischen Kolonialmacht konnten mit der vorgefundenen Verbindung von Sexualität und Religion meist wenig anfangen und berichteten dementsprechend schockiert über die "Tempel-Prostituierten". Dennoch geben ihre Erzählungen interessante Einblicke in das Leben der devadasis in vergangenen Jahrhunderten. In seinem 1792 veröffentlichten Buch schildert Abbé Dubois unter anderem, daß wichtige Tempel jeweils acht bis zwölf devadasis beschäftigten, daß diese den Göttern zwei Mal täglich mit Tanz und "obszönem" Gesang huldigten, oder gar auch schöne Frauen ihren Ehenmännern von den priesterlichen Brahmanen für das unsittliche Tempel-Treiben weggenommen wurden. 1870 berichtet John Shortt davon, daß die geweihten Mädchen im zarten Alter von fünf Jahren ein hartes, dreijähriges Tanztraining begannen und bei Erreichen der Pubertät entweder von den Tempelpriestern selbst oder von dafür gut zahlenden reichen Männern defloriert wurden und fortan allen gleich- oder höherkastigen Männern zur Verfügung stehen müßten. Verhältnisse mit Männern mit niedrigeren Kasten oder Shudras (Unberührbaren) wurden mit Strafen geahndet und konnten sogar einen Ausschluß aus dem Tempelwesen zur Folge haben. In den meisten Fällen dürften sich vertraglich geregelte, längerfristige Konkubinate entwickelt haben, bei denen es der devadasi sehr wohl möglich war, selbst einen möglichst reichen, mächtigen und gebildeten Liebhaber auszuwählen oder hohe Summen für Tanz-Auftritte außerhalb des Tempels zu verlangen.

Religiöser Kontext

Bei der gesamten Thematik darf nicht außer Acht gelassen werden, was Sexualität und Religiosität im hinduistischen Kontext bedeuten. Vor allem im Süden Indiens haben sich drawidische, oft um Fruchtbarkeitsgöttinnen zentrierte, Kulte erhalten bzw. ab dem 5. Jahrhundert mit dem vedischen Hinduismus vermischt. Gleichzeitig wurde auch das tantrische Konzept der göttlichen Vereinigung von männlicher und weiblicher Energie (shiva-shakti) in die südindische Glaubenspraxis integriert. Vor diesem Hintergrund erscheint es durchaus plausibel, daß den sakralen Prostituierten wichtige Funktionen zuteil wurden und sie daher einen hohen Stellenwert genossen (und immer noch genießen). Devadasis sollten den bösen Blick, schlechte Ernten, Krankheit und Tod abwehren, das Tempelheiligtum pflegen und die höheren Mächte sowohl durch ihre Kunst (Gesang und Tanz) als auch durch ihre Sexualität gütig stimmen. Als Frau, die durch ihre Ehe mit der Tempelgottheit nie Witwe werden konnte (und dadurch niemals von der sati, der Witwenverbrennung bedroht war), galt und gilt die devadasi als nityasumangali, die Immer-Glückliche/Glückbringende. Devadasis wurden und werden oft auf Hochzeiten und zu anderen Festlichkeiten eingeladen, um den Anwesenden Glück zu bringen. In diesen Kontext passt auch das Sprichwort "to see a courtesan (or prostitute) is auspicious and the destruction of sin". Allerdings stellt sich hier die Frage, ob die solcherart bekundete Wertschätzung nicht einfach ein bequemes Instrument dafür war/ist, um mächtigen Königen oder reichen hochkastigen Männern eine gesellschaftlich akzeptierte Form der Promiskuität mit Frauen aus niedrigeren Kasten zu ermöglichen.

Wandel

Auch wenn der Status der devadasis in früheren Jahrhunderten durchaus kritisch zu betrachten ist, kann man davon ausgehen, daß sich ihre gesellschaftliche Position in den letzten 150 Jahren enorm verschlechtert hat und von den einst vorhandenen Privilegien kaum mehr etwas übriggeblieben ist. Begonnen hat dieser Wandel mit der Besetzung Indiens durch die Briten im Jahr 1857. Die durch die Kolonialherrschaft verstärkte Verbreitung der christlich-viktorianischen Ideologie führte bald zum Heranwachsen einer von westlichem Gedankengut beeinflußten Mittel- und Oberschicht, die das Phänomen der devadasis aus dem europäischen Blickwinkel zu betrachten begann. Gerne wurde die Tempelprostitution von den Brahmanen als für die "moderne" Frau entwürdigend kritisiert und mit fiktiven, keuschen und "reinen" Priesterinnen früherer Zeiten kontrastiert. Es gilt mittlerweile als gesichert, daß es derartige "hinduistische Nonnen" niemals gegeben hat und aus der geschichtlichen Distanz scheint auch der Anspruch der damaligen pro-britischen Sozialorganisationen äußerst fragwürdig, mit einem Verbot des devadasi-Kults den Status der Frau verbessern zu wollen. Vielmehr scheint es bei der groß angelegten Anti-Nautch (von natch = bestimmter devadasi-Tanz)-Kampagne ab 1882 eher darum gegangen zu sein, ein weibliches Privileg zu beseitigen, daß dem hinduistischen Patriarchat schon lange ein Dorn im Auge war. Durch gezielte Propaganda wurde den devadasis in den folgenden Jahrzehnten die Lebensgrundlage entzogen. Interessanterweise schien es dabei vor allem der europäisierten hinduistischen Mittelschicht ein Anliegen zu sein, im Ausland nicht mit "barbarischen" Bräuchen in Verbindung gebracht zu werden. Immer wieder wurden die britischen Besatzer damit bedrängt, Anti-devadasi-Gesetze zu erlassen, zumindest keine Auftritte von devadasis im Ausland oder vor hohen Regierungsmitgliedern zuzulassen. Zeitgleich mit der öffentlichen Diskreditierung der Tempeltänzerinnen entstand eine ebenfalls hochkastige revivalist-Bewegung, die den sadir-Tanz der devadasis zur rettenswerten klassischen Kunst stilisierte. Die Geschichte von den ehemals keuschen "Hindu-Vestalinnen" wurde dabei nur zu gern aufgegriffen, um den Tanz von seinem "unwürdigen" Umfeld zu "reinigen" und damit für die brahmanische Oberschicht salonfähig zu machen und als neue, für die indische Nation repräsentative Staatskunst zu etablieren.

Was blieb von den devadasis? - Heutige Situation

Um es mit Svejda-Hirschs treffenden Worten auszudrücken: "Es sind einzig und allein die devadasis selbst, die [...] zugrundegerichtet wurden. Weder der Tanz noch die Prostitution als solches wurden letztlich angeprangert oder verboten".

Tanz

Unter dem neuen Namen Bharatanatyam wurde der sadir ab den 1930er Jahren zu der international anerkannten indischen Tanzkunst. Paradoxerweise hatten manche der aufstrebenden revivalist-Künstlerinnen überhaupt keine Bedenken, bei den geächteten devadasis Unterricht zu nehmen oder sie sogar für die eigene Tanzakademie als Lehrerinnen anzustellen (wie etwa im Fall von Rukmini Devi, die für ihre berühmte Kalakshetra-Schule devadasis aufnahm). Als inhaltlich problematisch erwies sich vor allem die tänzerische Darstellung von Erotik (shringar) im Rahmen der hingebungsvollen Gottesliebe (bhakti), die schlecht zum asketischen Bild des "neuen" klassischen Tanzes passen wollte. Ohne den Tanz selbst allzu stark zu verändern, wurde das Problem letztlich durch eine stärkere Fokussierung auf abstraktere Inhalte und die zunehmende Sanskritisierung (Einbeziehung klassischer Sanskrit-Texte, Puja-Opfer auf der Bühne, Annahme brahmanischer Lebensformen) gelöst. Veränderte Auftrittsbedingungen, wie große Bühnen und neue Unterrichtsformen (bezahlter Unterricht an Tanzakademien statt Unterweisung durch gurus aus | devadasi |-Familien), taten das ihre, um den Konnex zu den devadasis und zur Tempelprostitution vergessen zu machen.

Prostitution

Zwar verschwanden die devadasis mit dem Prevention of Dedication Act 1947 aus den großen, prestigeträchtigen Tempeln, auf dem Land zeigte das Gesetz jedoch keinerlei Wirkung. 1975 wurden in Südindien drei- bis viertausend Mädchen der Göttin Ellamma geweiht und 1987 berichteten die Tageszeitungen des Bundesstaates Karnataka von der Weihe von tausend Mädchen, die im Beisein der Polizei erfolgte, als ob keinerlei Verbotsgesetze existierten. Auf die Weihe im Kindesalter folgt unweigerlich eine Zukunft als Prostituierte, die nach einer möglichst gut finanziell abgegoltenen Entjungferung durch lokale Potentaten meist ein Leben in einem Großstadtbordell bedeutet. Eine Ausbildung erhalten die heutigen devadasis nicht; die meisten können, ebenso wie ihre Eltern, weder lesen noch schreiben. Nach einer Statistik der Indian Health Organisation waren 1994 15% der 10 Mio. indischen Prostituierten devadassi. Durch die Weihe zur devadasi wird die Frau von der strengen Treue an einen Ehemann entbunden und erhält einen höheren gesellschaftlichen Status. Weitere Gründe für eine Weihe sind oft, wie in früheren Zeiten, familiäre Probleme (Krankheit, unerfüllter Kinderwunsch), die mit einem "Opfer" an die Dorfgöttin/den Tempelgott gelöst werden sollen, aber natürlich auch die bittere Armut und Unwissenheit, die die Eltern oft zur leichten Beute von Kupplerinnen und Bordellbesitzerinnen werden läßt. Tatsächlich verdienen die jungen Frauen in den Stadtbordellen meist ein Vielfaches von dem, was sie jemals als Landarbeiterinnen verdienen könnten und schüren bei ihren Besuchen im Dorf Hoffnung auf ein besseres Leben. Mit ihrem Geld erhalten sie neben den Kupplerinnen und Bordellbesitzerinnen vor allem jahrelang die eigene Großfamilie, die sich trotzdem oft nicht um gealterte oder kranke devadasis kümmert. Um die Altersversorgung zu gewährleisten, kaufen oder adoptieren viele devadasis Mädchen, die in den Teufelskreis eingespannt werden. Der Preis ist hoch: Ungewollte Schwangerschaften, Geschlechtskrankheiten und der Tod durch eine HIV-Infektion sind übliche Schicksale. Nur selten gelingt der Ausstieg durch Heirat oder eines der überaus zaghaft installierten staatlichen devadasi-Rehabilitierungsprogramme. Internationale NGOs versuchen zu helfen, doch um das Übel an der Wurzel zu packen, müßte vor allem der Staat in den Bereichen Armutsbekämpfung und Bildung aktiv werden.

libidopter - 15. Aug, 09:14