Das Tierschutzrecht und das Dritte Reich - ein Resümee

Das in der allgemeinen Vorstellung für das absolute Böse stehende nationalsozialistische Deutschland war der Vorreiter der Tierschutzrechte, und die zentralen Ideen der Nazis zum Tierschutz sind heutzutage allgemein anerkannt und in der Gesetzgebung westlicher Länder inhaltlich verankert. Selbst deren verstiegensten Vorstellungen bezüglich eines gänzlichen Verbots jeglicher Ausbeutung der Tiere halten sich weiterhin über Wasser.

Die Vorreiterrolle des Dritten Reichs bei der Entwicklung des Begriffs des Rechts für die Tiere stellt für die gegenwärtige Tierrechtsbewegung eine heikle Sache dar. Es war aber das brutale gesellschaftliche Experiment des Dritten Reichs auch ein Experiment zugunsten einer solchen Gesellschaft, in der der systematische Versuch unternommen wurde, sehr radikale Auslegungen bezüglich des Tierrechts durchzusetzen. Aufgrund der Peinlichkeit der Angelegenheit schweigt sich manch ein Anwalt in Sachen Rechte der Tiere dazu aus. In Peter Singers zum Klassiker gewordenen Werk Animal Liberation von 1975 wird die ganze Affäre nicht erwähnt. Er läßt in seinem detailliert genauen geschichtlichen Abschnitt den Zeitraum 1880 - 1945 ganz und gar unbehandelt. Da der Schriftsteller eindeutig mit dem Thema sehr vertraut ist, handelt es sich dabei kaum um ein Versehen. Er weist auf die Versuche der Nazis mit Menschen hin, als vergleichbar mit den Tierversuchen von heute, und bringt gegen jene die Grundsätze des Buddhismus als einen die Tiere in Schutz nehmenden Faktor an. Ein sachkundiger Leser ärgert sich darüber, derartiges lesen zu müssen, da doch die Nazis sich gerade auf den Buddhismus als einen Gegensatz zur Tierfeindlichkeit des Christentums - welches sie für einen Ableger des Judentums hielten - beriefen.

Ein Teil wählt als Lösung dafür die strikte Verneinung der Angelegenheit. Am typischsten ist es, Hitlers Pflanzenköstlertum dadurch abzustreiten, daß vermutet wird, er habe hin und wieder eine Taube verspeist. Auf gewissen Tierrechte- und Veganismus-Homepage-Seiten hingegen ist es ein leichtes, augenfallig eine Verlogenheit auszumachen, in welchen die ganze Sache verleugnet wird. Die besondere Nebenfacette der Geschichte des Naturschutzes läßt sich jedoch nicht in Luft auflösen. Die Verbindungen und vor allem auch die Unterschiede zum neuzeitlichen Tierschutzgedanken sollten verinnerlicht werden, sowohl unter den Tieraktivisten als auch unter deren Gegnern.

Der Welt strengste Tierschutzgesetze

Am 28. August 1933 waren Millionen Deutsche vor dem Radiogerät versammelt. Während des ein knappes halbes Jahr vorgedauerten Naziregimes waren die Gepflogenheiten der neuen Herren im Land bekannt geworden und die Bürger hatten begriffen, daß diese meinten, was sie sagten. Wichtige Reden, so hatte man verstanden, müssen verfolgt werden. Es hatte sich herumgesprochen, daß der Minister des Dritten Reichs für die Angelegenheiten Preussens Hermann Göring eine wichtige Ansprache zur grundsätzlichen Linie halten würde. Der Minister sprach dann lediglich über ein einziges Thema: über das von ihm eine Woche davor verkündete Verbot der Vivisektion. Unter Vivisektion versteht man Tierexperimente, insbesondere schmerzvolle, ohne Betäubung und Schmerzlinderung ausgeführte Operationen an lebenden Tieren. Göring begründete seine Verordnung, indem er auf die einzigartige geschichtliche Bruderschaft der Deutschen mit den Tieren hinwies und hob darauf ab, wie Tiere und Arier über Tausende von Jahre hinweg die Heime, die Felder und die Schlachten in gemeinschaftlicher Rackerei und als wehrhafte Kumpels geteilt hätten. Zum Schluß machte er klar, was die, die sich gegen die Verordnungen vergingen, zu erwarten hätten. Diejenigen, die sich weiterhin einbildeten, Tiere wie leblose Gegenstände behandeln zu können, würde man unvermittelt in ein Konzentrationslager stecken.

Görings strenge Vorgabe war nicht die Ausnahme. Diese Betrachtungsweise der Dinge war keine politische Rhetorik, sondern sie gehörte zum harten Kern des Nationalsozialismus, zur Idee der Einheit, die die arische Rasse mit der Natur bildete. So erließen die Nazis nach ihrer Machtergreifung recht schnell die straffesten Tierschutzgesetze der Geschichte. in verschiedenen Teilen des Reichs wurden zum Schutz bedrohter Tiere Naturschutzgebiete eingerichtet. Ganze Gebiete, wie zum Beispiel Litauen und große Teile der Ukraine sollten als Naturraum bewäldert werden, zwar erst, wenn deren Bevölkerung ausgelagert wäre. Erstmalig in der Welt befriedete das Dritte Reich den Wolf, was seinerzeit eine völlig unglaubliche Tat war. Zur Behandlung von Fischen und Hummern wurden gar detaillierte Bestimmungen herausgegeben. Jene wurden denn auch streng überwacht; von allen Berufsständen Deutschlands gehörte der größte Prozentsatz der Tierärzte der nationalsozialistischen Partei an.

Das zu Ende des Jahres 1933 in Kraft getretene Tierschutzgesetz war der Welt erstes, das den Tieren als solchen - um ihrer selbst willen - Rechte zustand, unabhängig von Bedürfnissen und Gefühlen des Menschen. Das Gesetz war auch das erste, das die Unterscheidung zwischen Haustieren und wilden Tieren aufhob. Es bestimmte als Objekt des Gesetzes "alle lebenden Geschöpfe, die im allgemeinen Sprachgebrauch und naturwissenschaftlich als Tiere angesehen werden. Im strafrechtlichen Sinn sind auch keine Unterschiede zu machen zwischen Haustieren und den anderen, zwischen höher- und niederwertigen oder zwischen den den Menschen nützlichen und den ihnen schädlichen Tieren." Die Formulierungen lauten heutzutage leicht anders, die Tierschutzgesetze aller westlichen Länder stützen sich jedoch genau auf diese Prinzipien.

Die meisten führenden Nazis, u.a. Hitler und Himmler, waren Vegetarier und fühlten sich aus überzeugungsmäßigen Gründen dem Naturschutz verpflichtet. Hitler konnte zwar offenbar hin und wieder nicht den im österreichischen Oberland üblichen Leckerbissen aus seiner Kindheit widerstehen, und aß Wurst, Wildbret und luftgetrockneten Schinken. Auf jeden Fall war ein Fleischtverzehrverbot in einem von Ariern beherrschten Europa Bestandteil seiner Ziele.

Himmler verabscheute das auf die Jagd Gehen. Zu seinem finnisch-estnischem Leibarzt Felix Kersten soll er gesagt haben:

"Wie können Sie nur, Herr Kersten, dabei einen Genuß empfinden, wenn Sie aus dem Hinterhalt wehrlose Naturwesen abknallen, die unschuldig, unfähig, sich zur Wehr zu setzen, und nichts ahnend im Schatten des Waldes umherschweifen? Das ist in Wirklichkeit Morden. Die Natur ist etwas grenzenlos Schönes und jedes Tier hat ein Recht darauf, zu leben."

Offensichtlich gebrauchte er auch den Begriff "Tierrechte" zum ersten Mal im neuzeitlichen Sinne, als Überschrift zu einem seiner Artikel von 1934 für eine Publikation der SS für die Familien. In der Schrift hatte er die Deutschen des Mittelalters bewundert, die die Ratten nicht töteten, sondern sie samt und sonders vor Gericht stellten, wo ein Advokat sie zu verteidigen hatte und ihnen die Chance eingeräumt wurde, ihre Gewohnheit zu verändern und die Verwüstungen in den Getreidelagern zu beenden. Dieser eine so tiefe und herzliche Zuneigung zur Natur hin bezeigende Mensch war auf der ändern Seite ein kaltblütiger Fanatiker, der SS-Truppen, Gestapo und Konzentrationslager mit der bekannt gewordenen Effizienz befehligte.

Der schwedische Historiker Peter Englund hat sein Augenmerk auf den Widerspruch in den Persönlichkeiten der Nazi-Anführer ausgerichtet. Die meisten derer waren Menschenverachter gewesen, denen es nicht leicht gefallen war, sich ungezwungen in menschlicher Gesellschaft zu bewegen. Letztere ersetzten sie sich durch eine enge Beziehung zu Tieren. Die Betonung auf die persönliche Zuneigung zu Tieren, die verhätschelt wurden, wie bei Hitlers und bei Rudolf Hess' Hunden und Rehkitzen der Fall, in Verquickung mit einem Naturschutzgedanke aus dem Brustton der Überzeugung heraus kam ihnen als Selbstrechtfertigung höchst gelegen, die den anderen sagen sollte, "ich bin ein Mensch mit guten Zielen, jawohl". Bei einer psychologisierenden Beweisführung kann man zwar leicht ins Straucheln kommen, aber es mag daran wohl etwas Wahres dran sein.

Kein Unterschied zwischen Mensch und Tier

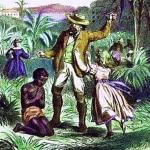

Das Bild der Nazis vom Verhältnis von Mensch und Natur war mystisch und vulgärdarwinistisch verklärt. Die gegenwärtigen Tierrechte-Bewegungen gründen ihre Vorstellungen auf den gleichen grundlegenden Anspruch eines Menschen und eines Tiers auf ein Leben ohne Qualen. Die nationalsozialistische Ideologie begründete ähnliche Vorstellungen verknüpft aber mit der Idee der unterschiedlichen Wertigkeit des Lebens. Zwischen Mensch und Tier wollte man keinen Unterschied machen, sondern in ihnen ein hierarchisches Kontinuum sehen. An oberster Stelle im Naturbild des Nationalsozialismus standen die reinrassigen Arier, gefolgt von den Tieren, von welchen als edelste und am meisten geschätzte die kräftigen, die anderen Tierarten sich unterwerfenden Raubtiere galten. Dann kamen alle anderen Tiere und zum Schluß die Untermenschen. Den auf der höchsten Stufe Stehenden hatte die moralische Verpflichtung zu obliegen, die mit ihnen verbrüderten Schwächeren zu beschützen. Menschlichkeit als Begriff war gänzlich untersagt worden.

Die Nazis lösten die ethische Problematik in Bezug auf die Tierrechte, indem sie eine Grenze von den Tieren zu Untermenschen zogen. Die strengen Tierschutzgesetze und straffen Regulierungen bei Tierversuchen betrafen die als Untermenschen Klassifizierten somit nicht. Hätte zum Beispiel jemand Schlachttiere transportiert, wie die Juden zu den Vernichtungslagern transportiert wurden, wäre er erschossen worden. In der Praxis kam es aber dazu, daß man die harten Bestimmungen für Tierversuche etwas leichter auslegen mußte, da in den meisten Fällen die Ärzte nicht dazu bereit gewesen wären, die Versuchstiere durch Menschen zu ersetzen. Überzeugte Nationalsozialisten wie Mengele waren die Ausnahme. Am brutalsten wirkt, anders wie oft behauptet wird, daß die Versuche der Nazis an Menschen teilweise Erfolge verzeichneten. Die gängige Behandlung mittels Hypothermie baut sich weiterhin auf einen solchen auf.

Im Hintergrund des tierrechtlichen Denkens der Nazis steht eine lange ideologische Tradition. Bereits im Zuge des Aufkommens der Romantik im 19. Jahrhundert wurde im Denken der Deutschen an einer mystischen Einheit mit Natur und Tieren im Geiste des Nationalsozialismus gemalt. Einer, der mit am entschiedensten Einfluß auf diese Ausrichtung genommen hatte, war der Komponist Richard Wagner, der sowohl das Pflanzenköstlertum als auch die Ablehnung von Tierversuchen als eine Abgrenzung zu den Juden hin begründete. Die auf die Juden zurückgehende Fleischkost und Unterdrückung der Tiere betrachtete er als Ursache dafür, daß die deutsche Rasse in ihrer Reinheit verunstaltet war, und er brachte die Versuche an den Tieren in Zusammenhang mit den koscheren Tierschlachtungen der Juden. Dieses Gedankengut und die Anschauung, daß es eine Pflicht gebe, gerade gegen die Vivisektionslabors und deren Personal vorzugehen, eigneten sich dann die Nazis an. Auch bei der Judenverfolgung wurde teilweise auf den Schutz der Tiere abgestellt: die Juden hätten den Tieren Gewalt angetan, so daß ein Vorgehen gegen sie als eine rechtmäßige Verteidigung Schwächerer und als solches als ein moralischer Imperativ hingestellt werden konnte. Dieses ist es, was das vorwärtsweisende Gedankengut des Nationalsozialismus zu einem so schwierigen Ding macht, um sich damit auseinanderzusetzen.

Der geschichtliche Ballast

Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs wurde der größte Teil des Tierschutzgesetzregelwerks aufgelöst. Auf den Wolf wurde seither nahezu bis zu seinem Aussterben Jagd gemacht und die naturgeschützten Areale wurden der landwirtschaftlichen Nutzung überbracht. In Deutschland erschwerte die Belastung durch die nähere Zeitgeschichte bis hinein in die 1970-er Jahre alles, was mit dem Naturschutz und dem Vegetariertum zu tun hatte, und noch manch ein älterer Deutscher bringt die Phytophagie als erstes mit Hitler in Verbindung. Die meisten Tieraktivisten von heute dürften sich an das Singersche Anschauungsmodell einer Gleichberechtigtheit und einer Verbreiterung von Grundrechten auch außerhalb des Kreises der Menschen anlehnen. Obgleich diese heute am meisten anzutreffenden Begründungen für den Schutz der Natur und der Tiere und die Gedanken des Nationalsozialismus von einander abweichend sind, sind die aus ihnen gezogenen Schlüsse sich derart ähnlich, daß die Nazi-Deutschland-Frage den zeitgenössischen Tierschutzaktivisten ein Dorn im Auge ist. Der Naturbegriff, als ein welcher er im Nationalsozialismus existierte, ist wohl unbestreitbar für jene Menschen und Ideologien schmerzhaft, die das Vegetariertum und die Verinnerlichung der Rechte für die Tiere als ein Zeichen ihrer eigenen moralischen Überlegenheit anschauen. Ist nicht der Gedanke daran genau ähnlich dem, wie es bei den Nazis war. Die meisten dürften jedoch verstehen, daß das "Böse" an der Ideologie der Nazis nicht bedeuten muß, daß sämtliche Vorstellungen, die mit denen von jenen kongruieren, an und für sich von Übel sein müssen. Und es waren auch nicht alle Ideen der Nazis, trotz der eigenartigen Begründungen, in erster Linie böse gemeint, man muß jene vielmehr als einen Teil von Europas ideologischer Geschichte und von deren Entwicklung in einem weiteren Zusammenhang untersuchen.

Die Vorreiterrolle des Dritten Reichs bei der Entwicklung des Begriffs des Rechts für die Tiere stellt für die gegenwärtige Tierrechtsbewegung eine heikle Sache dar. Es war aber das brutale gesellschaftliche Experiment des Dritten Reichs auch ein Experiment zugunsten einer solchen Gesellschaft, in der der systematische Versuch unternommen wurde, sehr radikale Auslegungen bezüglich des Tierrechts durchzusetzen. Aufgrund der Peinlichkeit der Angelegenheit schweigt sich manch ein Anwalt in Sachen Rechte der Tiere dazu aus. In Peter Singers zum Klassiker gewordenen Werk Animal Liberation von 1975 wird die ganze Affäre nicht erwähnt. Er läßt in seinem detailliert genauen geschichtlichen Abschnitt den Zeitraum 1880 - 1945 ganz und gar unbehandelt. Da der Schriftsteller eindeutig mit dem Thema sehr vertraut ist, handelt es sich dabei kaum um ein Versehen. Er weist auf die Versuche der Nazis mit Menschen hin, als vergleichbar mit den Tierversuchen von heute, und bringt gegen jene die Grundsätze des Buddhismus als einen die Tiere in Schutz nehmenden Faktor an. Ein sachkundiger Leser ärgert sich darüber, derartiges lesen zu müssen, da doch die Nazis sich gerade auf den Buddhismus als einen Gegensatz zur Tierfeindlichkeit des Christentums - welches sie für einen Ableger des Judentums hielten - beriefen.

Ein Teil wählt als Lösung dafür die strikte Verneinung der Angelegenheit. Am typischsten ist es, Hitlers Pflanzenköstlertum dadurch abzustreiten, daß vermutet wird, er habe hin und wieder eine Taube verspeist. Auf gewissen Tierrechte- und Veganismus-Homepage-Seiten hingegen ist es ein leichtes, augenfallig eine Verlogenheit auszumachen, in welchen die ganze Sache verleugnet wird. Die besondere Nebenfacette der Geschichte des Naturschutzes läßt sich jedoch nicht in Luft auflösen. Die Verbindungen und vor allem auch die Unterschiede zum neuzeitlichen Tierschutzgedanken sollten verinnerlicht werden, sowohl unter den Tieraktivisten als auch unter deren Gegnern.

Der Welt strengste Tierschutzgesetze

Am 28. August 1933 waren Millionen Deutsche vor dem Radiogerät versammelt. Während des ein knappes halbes Jahr vorgedauerten Naziregimes waren die Gepflogenheiten der neuen Herren im Land bekannt geworden und die Bürger hatten begriffen, daß diese meinten, was sie sagten. Wichtige Reden, so hatte man verstanden, müssen verfolgt werden. Es hatte sich herumgesprochen, daß der Minister des Dritten Reichs für die Angelegenheiten Preussens Hermann Göring eine wichtige Ansprache zur grundsätzlichen Linie halten würde. Der Minister sprach dann lediglich über ein einziges Thema: über das von ihm eine Woche davor verkündete Verbot der Vivisektion. Unter Vivisektion versteht man Tierexperimente, insbesondere schmerzvolle, ohne Betäubung und Schmerzlinderung ausgeführte Operationen an lebenden Tieren. Göring begründete seine Verordnung, indem er auf die einzigartige geschichtliche Bruderschaft der Deutschen mit den Tieren hinwies und hob darauf ab, wie Tiere und Arier über Tausende von Jahre hinweg die Heime, die Felder und die Schlachten in gemeinschaftlicher Rackerei und als wehrhafte Kumpels geteilt hätten. Zum Schluß machte er klar, was die, die sich gegen die Verordnungen vergingen, zu erwarten hätten. Diejenigen, die sich weiterhin einbildeten, Tiere wie leblose Gegenstände behandeln zu können, würde man unvermittelt in ein Konzentrationslager stecken.

Görings strenge Vorgabe war nicht die Ausnahme. Diese Betrachtungsweise der Dinge war keine politische Rhetorik, sondern sie gehörte zum harten Kern des Nationalsozialismus, zur Idee der Einheit, die die arische Rasse mit der Natur bildete. So erließen die Nazis nach ihrer Machtergreifung recht schnell die straffesten Tierschutzgesetze der Geschichte. in verschiedenen Teilen des Reichs wurden zum Schutz bedrohter Tiere Naturschutzgebiete eingerichtet. Ganze Gebiete, wie zum Beispiel Litauen und große Teile der Ukraine sollten als Naturraum bewäldert werden, zwar erst, wenn deren Bevölkerung ausgelagert wäre. Erstmalig in der Welt befriedete das Dritte Reich den Wolf, was seinerzeit eine völlig unglaubliche Tat war. Zur Behandlung von Fischen und Hummern wurden gar detaillierte Bestimmungen herausgegeben. Jene wurden denn auch streng überwacht; von allen Berufsständen Deutschlands gehörte der größte Prozentsatz der Tierärzte der nationalsozialistischen Partei an.

Das zu Ende des Jahres 1933 in Kraft getretene Tierschutzgesetz war der Welt erstes, das den Tieren als solchen - um ihrer selbst willen - Rechte zustand, unabhängig von Bedürfnissen und Gefühlen des Menschen. Das Gesetz war auch das erste, das die Unterscheidung zwischen Haustieren und wilden Tieren aufhob. Es bestimmte als Objekt des Gesetzes "alle lebenden Geschöpfe, die im allgemeinen Sprachgebrauch und naturwissenschaftlich als Tiere angesehen werden. Im strafrechtlichen Sinn sind auch keine Unterschiede zu machen zwischen Haustieren und den anderen, zwischen höher- und niederwertigen oder zwischen den den Menschen nützlichen und den ihnen schädlichen Tieren." Die Formulierungen lauten heutzutage leicht anders, die Tierschutzgesetze aller westlichen Länder stützen sich jedoch genau auf diese Prinzipien.

Die meisten führenden Nazis, u.a. Hitler und Himmler, waren Vegetarier und fühlten sich aus überzeugungsmäßigen Gründen dem Naturschutz verpflichtet. Hitler konnte zwar offenbar hin und wieder nicht den im österreichischen Oberland üblichen Leckerbissen aus seiner Kindheit widerstehen, und aß Wurst, Wildbret und luftgetrockneten Schinken. Auf jeden Fall war ein Fleischtverzehrverbot in einem von Ariern beherrschten Europa Bestandteil seiner Ziele.

Himmler verabscheute das auf die Jagd Gehen. Zu seinem finnisch-estnischem Leibarzt Felix Kersten soll er gesagt haben:

"Wie können Sie nur, Herr Kersten, dabei einen Genuß empfinden, wenn Sie aus dem Hinterhalt wehrlose Naturwesen abknallen, die unschuldig, unfähig, sich zur Wehr zu setzen, und nichts ahnend im Schatten des Waldes umherschweifen? Das ist in Wirklichkeit Morden. Die Natur ist etwas grenzenlos Schönes und jedes Tier hat ein Recht darauf, zu leben."

Offensichtlich gebrauchte er auch den Begriff "Tierrechte" zum ersten Mal im neuzeitlichen Sinne, als Überschrift zu einem seiner Artikel von 1934 für eine Publikation der SS für die Familien. In der Schrift hatte er die Deutschen des Mittelalters bewundert, die die Ratten nicht töteten, sondern sie samt und sonders vor Gericht stellten, wo ein Advokat sie zu verteidigen hatte und ihnen die Chance eingeräumt wurde, ihre Gewohnheit zu verändern und die Verwüstungen in den Getreidelagern zu beenden. Dieser eine so tiefe und herzliche Zuneigung zur Natur hin bezeigende Mensch war auf der ändern Seite ein kaltblütiger Fanatiker, der SS-Truppen, Gestapo und Konzentrationslager mit der bekannt gewordenen Effizienz befehligte.

Der schwedische Historiker Peter Englund hat sein Augenmerk auf den Widerspruch in den Persönlichkeiten der Nazi-Anführer ausgerichtet. Die meisten derer waren Menschenverachter gewesen, denen es nicht leicht gefallen war, sich ungezwungen in menschlicher Gesellschaft zu bewegen. Letztere ersetzten sie sich durch eine enge Beziehung zu Tieren. Die Betonung auf die persönliche Zuneigung zu Tieren, die verhätschelt wurden, wie bei Hitlers und bei Rudolf Hess' Hunden und Rehkitzen der Fall, in Verquickung mit einem Naturschutzgedanke aus dem Brustton der Überzeugung heraus kam ihnen als Selbstrechtfertigung höchst gelegen, die den anderen sagen sollte, "ich bin ein Mensch mit guten Zielen, jawohl". Bei einer psychologisierenden Beweisführung kann man zwar leicht ins Straucheln kommen, aber es mag daran wohl etwas Wahres dran sein.

Kein Unterschied zwischen Mensch und Tier

Das Bild der Nazis vom Verhältnis von Mensch und Natur war mystisch und vulgärdarwinistisch verklärt. Die gegenwärtigen Tierrechte-Bewegungen gründen ihre Vorstellungen auf den gleichen grundlegenden Anspruch eines Menschen und eines Tiers auf ein Leben ohne Qualen. Die nationalsozialistische Ideologie begründete ähnliche Vorstellungen verknüpft aber mit der Idee der unterschiedlichen Wertigkeit des Lebens. Zwischen Mensch und Tier wollte man keinen Unterschied machen, sondern in ihnen ein hierarchisches Kontinuum sehen. An oberster Stelle im Naturbild des Nationalsozialismus standen die reinrassigen Arier, gefolgt von den Tieren, von welchen als edelste und am meisten geschätzte die kräftigen, die anderen Tierarten sich unterwerfenden Raubtiere galten. Dann kamen alle anderen Tiere und zum Schluß die Untermenschen. Den auf der höchsten Stufe Stehenden hatte die moralische Verpflichtung zu obliegen, die mit ihnen verbrüderten Schwächeren zu beschützen. Menschlichkeit als Begriff war gänzlich untersagt worden.

Die Nazis lösten die ethische Problematik in Bezug auf die Tierrechte, indem sie eine Grenze von den Tieren zu Untermenschen zogen. Die strengen Tierschutzgesetze und straffen Regulierungen bei Tierversuchen betrafen die als Untermenschen Klassifizierten somit nicht. Hätte zum Beispiel jemand Schlachttiere transportiert, wie die Juden zu den Vernichtungslagern transportiert wurden, wäre er erschossen worden. In der Praxis kam es aber dazu, daß man die harten Bestimmungen für Tierversuche etwas leichter auslegen mußte, da in den meisten Fällen die Ärzte nicht dazu bereit gewesen wären, die Versuchstiere durch Menschen zu ersetzen. Überzeugte Nationalsozialisten wie Mengele waren die Ausnahme. Am brutalsten wirkt, anders wie oft behauptet wird, daß die Versuche der Nazis an Menschen teilweise Erfolge verzeichneten. Die gängige Behandlung mittels Hypothermie baut sich weiterhin auf einen solchen auf.

Im Hintergrund des tierrechtlichen Denkens der Nazis steht eine lange ideologische Tradition. Bereits im Zuge des Aufkommens der Romantik im 19. Jahrhundert wurde im Denken der Deutschen an einer mystischen Einheit mit Natur und Tieren im Geiste des Nationalsozialismus gemalt. Einer, der mit am entschiedensten Einfluß auf diese Ausrichtung genommen hatte, war der Komponist Richard Wagner, der sowohl das Pflanzenköstlertum als auch die Ablehnung von Tierversuchen als eine Abgrenzung zu den Juden hin begründete. Die auf die Juden zurückgehende Fleischkost und Unterdrückung der Tiere betrachtete er als Ursache dafür, daß die deutsche Rasse in ihrer Reinheit verunstaltet war, und er brachte die Versuche an den Tieren in Zusammenhang mit den koscheren Tierschlachtungen der Juden. Dieses Gedankengut und die Anschauung, daß es eine Pflicht gebe, gerade gegen die Vivisektionslabors und deren Personal vorzugehen, eigneten sich dann die Nazis an. Auch bei der Judenverfolgung wurde teilweise auf den Schutz der Tiere abgestellt: die Juden hätten den Tieren Gewalt angetan, so daß ein Vorgehen gegen sie als eine rechtmäßige Verteidigung Schwächerer und als solches als ein moralischer Imperativ hingestellt werden konnte. Dieses ist es, was das vorwärtsweisende Gedankengut des Nationalsozialismus zu einem so schwierigen Ding macht, um sich damit auseinanderzusetzen.

Der geschichtliche Ballast

Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs wurde der größte Teil des Tierschutzgesetzregelwerks aufgelöst. Auf den Wolf wurde seither nahezu bis zu seinem Aussterben Jagd gemacht und die naturgeschützten Areale wurden der landwirtschaftlichen Nutzung überbracht. In Deutschland erschwerte die Belastung durch die nähere Zeitgeschichte bis hinein in die 1970-er Jahre alles, was mit dem Naturschutz und dem Vegetariertum zu tun hatte, und noch manch ein älterer Deutscher bringt die Phytophagie als erstes mit Hitler in Verbindung. Die meisten Tieraktivisten von heute dürften sich an das Singersche Anschauungsmodell einer Gleichberechtigtheit und einer Verbreiterung von Grundrechten auch außerhalb des Kreises der Menschen anlehnen. Obgleich diese heute am meisten anzutreffenden Begründungen für den Schutz der Natur und der Tiere und die Gedanken des Nationalsozialismus von einander abweichend sind, sind die aus ihnen gezogenen Schlüsse sich derart ähnlich, daß die Nazi-Deutschland-Frage den zeitgenössischen Tierschutzaktivisten ein Dorn im Auge ist. Der Naturbegriff, als ein welcher er im Nationalsozialismus existierte, ist wohl unbestreitbar für jene Menschen und Ideologien schmerzhaft, die das Vegetariertum und die Verinnerlichung der Rechte für die Tiere als ein Zeichen ihrer eigenen moralischen Überlegenheit anschauen. Ist nicht der Gedanke daran genau ähnlich dem, wie es bei den Nazis war. Die meisten dürften jedoch verstehen, daß das "Böse" an der Ideologie der Nazis nicht bedeuten muß, daß sämtliche Vorstellungen, die mit denen von jenen kongruieren, an und für sich von Übel sein müssen. Und es waren auch nicht alle Ideen der Nazis, trotz der eigenartigen Begründungen, in erster Linie böse gemeint, man muß jene vielmehr als einen Teil von Europas ideologischer Geschichte und von deren Entwicklung in einem weiteren Zusammenhang untersuchen.

libidopter - 28. Jun, 22:33