Unmißverständlich auf Vertrauen ineinander setzend

Sehr viele Probleme der Welt gehen auf Mißverständnisse unter den Menschen zurück, auf der internationalen Ebene betrachtet also auch und gerade auf fehlerhafte Übersetzungen von Schlüsselpunkten kommunikativer Inhalte von der einen in die andere Sprache.

Das global weitreichendst schlimmste Mißverständnis ist die unter Christen allseits bekannte zentrale Aussage von deren Religionsstifter Jesus Christus, in der es heißt: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben." Was Jesus eigentlich damit zu sagen meinte, war, daß jedermann, jede Frau, aus dem eigenen Leben aus wahren Werten sich einen routinierten Weg bauen sollte, der - was ist Sinn und Zweck eines jeden Weges? - am Ende der Strecke zu einem für die Person erstrebenswerten Ziel führt.

Jesus hat aber nicht "jeder" gesagt, auch wenn er jeden einzelnen von uns Menschen meinte, sondern er hat, semantisch ganz richtig, die "Ich-"Form für sein Statement gebraucht. Wobei er allerdings damit nicht nur sich selber gemeint hat, wie das leider seit jeher von den genau aufgrund dieses Mißverständnisses der Christozentromanie im Denken zum Opfer gefallenen Christen mit fatalen Folgen verkannt wird, sondern wirklich alle, jeden einzelnen. Bewußt wollte er in diesem Zusammenhang nicht von "jedem" sprechen - denn wer ist denn schon jeder? Keiner ist jeder, und auch eine jede Gruppe, gleich wie stark sie in sich sein mag, ist nur deshalb so stark, wie sie ist, da sie sich aus vielen einzelnen starken Ichs zusammensetzt.

Mit "jeder" fühlte sich denn keiner direkt als Person angesprochen, wo es aber doch gerade bei diesem vom Herzen kommenden, gut gemeinten, wichtigen, heilandsmäßigen Tipp Jesu darauf ankommt, den Menschen in seinem Innersten, wo er am besinnlichsten ist, zu treffen. Also wählte er seine Worte so, wie sie uns überliefert sind — und hat, weil die Menschen Egoisten und Rechtsverdreher, wenn nicht borniert sind, genau das Gegenteil von dem bewirkt, was er eigentlich in den Menschen erreichen wollte.

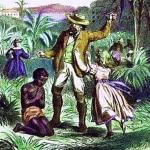

Statt sich in Toleranz einander gegenüber zu üben, gleich welchen andersverlaufenden Weg ein anderer begehen mag, solange es sich erkennbar um irgendeinen menschentauglichen Weg überhaupt handelt, und der andere nun nicht ganz ziel- und nutzlos durchs Leben schlingert, und dadurch zur Gefahr für andere werden könnte, greift man heute genau auf dieses Wort zurück, um Andersgläubigen, die auf einen anderen großen Religionstifter schwören, der ebenso einen guten, nachahmenswerten Weg wie Jesus gefunden hatte, im schlimmsten Fall zum Beispiel damit ihre vor Gott angeblich notwendige Zwangsbekehrung zu begründen. Dabei ging es dem guten Gottessohn darum, den Menschen zu sagen, daß jeder ein würdiger Gottessohn sein kann, wenn er nur zu sich selber hält, der Naturgeister durch althergebrachte Rituale beschwichtigende Hottentotte genauso wie ein verkünstelter Dandy der Pariser Demimonde, der sich einen eigenen Weg durchs Leben gebahnt hat, den er unbeirrt geht. O heiliges, entweihtes Wort!

Vor kurzem hatte ich auch hier, um im vorhinein jetzt schon eventuell bösen Überraschungen vorzubeugen, eine Betrachtung hinsichtlich den Modalitäten einer etwaigen in der Zukunft unumgänglich werdenden Abbeschwörung des ganzen, global ramponierten Geldmärkte-Kapitalismus eingestellt, in welcher ich darauf abstellte, daß die Ausklinkung des Geldes aus allen wirtschaftlichen Umtrieben der Menschen einer gigantischen Übersetzer-Arbeit gleichkommt. Im Zusammenhang mit jenem Artikel bin ich aufs schärfste angegriffen worden, und bezichtigt, unverantwortlichen Unsinn zu verbreiten, da auch sie offensichtlich zu einem haarigen Mißverständnis geführt hat.

Inwiefern hätte die Abschaffung des Geldes denn tatsächlich eine Übersetzer-Arbeit zu sein, so sie gelingen sollte? Was heißt es denn eigentlich im Klartext, wenn ich als Teilhaber am wirtschaftlichen Geschehen etwas zahlen gehe - in Geld bezahle - oder wenn ich für etwas bezahlt werde? Dies müßte erst einmal klargestellt werden, und hernach könnte man hergehen, und die Bedeutung davon dann in eine andere, in eine neue Sprache des wirtschaftlichen Lebens, in der der Begriff des Geldes ausgeschaltet worden ist, übersetzen.

"Erst mußt du so und so viel bezahlen, und dann kannst du die Ware mit nach hause nehmen," heißt übersetzt doch soviel wie: "Da ich nicht weiß, ob du tatsächlich durch dein eigenes Schaffen ebenso viel wert bist wie ich mit all diesen Mühen und Unkosten, die ich dafür aufwendete, um dir diese Ware hier zur Verfügung stellen zu können, verlange ich von dir, daß du bei mir jetzt einen starken Vertrauensbeweis in Form eines Obolus einer entsprechenden Großenordnung hinterlegst, und dann kannst du die Ware haben."

So weit dürfte alles klar sein.

Und nun will ich einmal versuchen, den Inhalt dieser wirtschaftstechnisch relevanten Aussage in die Sprache eines postpekuniären Zeitalters zu übertragen, um dadurch zu veranschaulichen, worauf es mir ankommt:

[Wieder spricht ein Kaufmann zu seinem Kunden, in einer Zeit, da man bereits allenthalben vom Geld abgerückt ist]

"Hier, such dir das beste aus meinem Ladensortiment aus, nimm aber gefälligst nichts mit, was du nicht gebrauchen kannst, und geh' damit nach hause und sei glücklich! Gut, daß wir heute nach der Einführung des panvoluntaristischen Wirtschaftens wieder ineinander das Grundvertrauen gefunden haben, jenseits des ausgedienten, grimmigen Geldes der alten Zeit, wohl wissend, daß doch ein jeder von uns irgendwie sein Scherflein dazu beiträgt, die Fleißigen und die Werktätigen ebenso wie die Lebenskünstler und die Dichter, die Welt am Laufen zu halten."

"Macht hundert -- Vertrauensvorschußpunkte", ruft er, die alle Geschäftsvorgänge noch über Zahlen und Ziffern und Geld abgewickelte alte Zeit nachäffend, dem Kunden witzelnd noch hinterher.

Das global weitreichendst schlimmste Mißverständnis ist die unter Christen allseits bekannte zentrale Aussage von deren Religionsstifter Jesus Christus, in der es heißt: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben." Was Jesus eigentlich damit zu sagen meinte, war, daß jedermann, jede Frau, aus dem eigenen Leben aus wahren Werten sich einen routinierten Weg bauen sollte, der - was ist Sinn und Zweck eines jeden Weges? - am Ende der Strecke zu einem für die Person erstrebenswerten Ziel führt.

Jesus hat aber nicht "jeder" gesagt, auch wenn er jeden einzelnen von uns Menschen meinte, sondern er hat, semantisch ganz richtig, die "Ich-"Form für sein Statement gebraucht. Wobei er allerdings damit nicht nur sich selber gemeint hat, wie das leider seit jeher von den genau aufgrund dieses Mißverständnisses der Christozentromanie im Denken zum Opfer gefallenen Christen mit fatalen Folgen verkannt wird, sondern wirklich alle, jeden einzelnen. Bewußt wollte er in diesem Zusammenhang nicht von "jedem" sprechen - denn wer ist denn schon jeder? Keiner ist jeder, und auch eine jede Gruppe, gleich wie stark sie in sich sein mag, ist nur deshalb so stark, wie sie ist, da sie sich aus vielen einzelnen starken Ichs zusammensetzt.

Mit "jeder" fühlte sich denn keiner direkt als Person angesprochen, wo es aber doch gerade bei diesem vom Herzen kommenden, gut gemeinten, wichtigen, heilandsmäßigen Tipp Jesu darauf ankommt, den Menschen in seinem Innersten, wo er am besinnlichsten ist, zu treffen. Also wählte er seine Worte so, wie sie uns überliefert sind — und hat, weil die Menschen Egoisten und Rechtsverdreher, wenn nicht borniert sind, genau das Gegenteil von dem bewirkt, was er eigentlich in den Menschen erreichen wollte.

Statt sich in Toleranz einander gegenüber zu üben, gleich welchen andersverlaufenden Weg ein anderer begehen mag, solange es sich erkennbar um irgendeinen menschentauglichen Weg überhaupt handelt, und der andere nun nicht ganz ziel- und nutzlos durchs Leben schlingert, und dadurch zur Gefahr für andere werden könnte, greift man heute genau auf dieses Wort zurück, um Andersgläubigen, die auf einen anderen großen Religionstifter schwören, der ebenso einen guten, nachahmenswerten Weg wie Jesus gefunden hatte, im schlimmsten Fall zum Beispiel damit ihre vor Gott angeblich notwendige Zwangsbekehrung zu begründen. Dabei ging es dem guten Gottessohn darum, den Menschen zu sagen, daß jeder ein würdiger Gottessohn sein kann, wenn er nur zu sich selber hält, der Naturgeister durch althergebrachte Rituale beschwichtigende Hottentotte genauso wie ein verkünstelter Dandy der Pariser Demimonde, der sich einen eigenen Weg durchs Leben gebahnt hat, den er unbeirrt geht. O heiliges, entweihtes Wort!

Vor kurzem hatte ich auch hier, um im vorhinein jetzt schon eventuell bösen Überraschungen vorzubeugen, eine Betrachtung hinsichtlich den Modalitäten einer etwaigen in der Zukunft unumgänglich werdenden Abbeschwörung des ganzen, global ramponierten Geldmärkte-Kapitalismus eingestellt, in welcher ich darauf abstellte, daß die Ausklinkung des Geldes aus allen wirtschaftlichen Umtrieben der Menschen einer gigantischen Übersetzer-Arbeit gleichkommt. Im Zusammenhang mit jenem Artikel bin ich aufs schärfste angegriffen worden, und bezichtigt, unverantwortlichen Unsinn zu verbreiten, da auch sie offensichtlich zu einem haarigen Mißverständnis geführt hat.

Inwiefern hätte die Abschaffung des Geldes denn tatsächlich eine Übersetzer-Arbeit zu sein, so sie gelingen sollte? Was heißt es denn eigentlich im Klartext, wenn ich als Teilhaber am wirtschaftlichen Geschehen etwas zahlen gehe - in Geld bezahle - oder wenn ich für etwas bezahlt werde? Dies müßte erst einmal klargestellt werden, und hernach könnte man hergehen, und die Bedeutung davon dann in eine andere, in eine neue Sprache des wirtschaftlichen Lebens, in der der Begriff des Geldes ausgeschaltet worden ist, übersetzen.

"Erst mußt du so und so viel bezahlen, und dann kannst du die Ware mit nach hause nehmen," heißt übersetzt doch soviel wie: "Da ich nicht weiß, ob du tatsächlich durch dein eigenes Schaffen ebenso viel wert bist wie ich mit all diesen Mühen und Unkosten, die ich dafür aufwendete, um dir diese Ware hier zur Verfügung stellen zu können, verlange ich von dir, daß du bei mir jetzt einen starken Vertrauensbeweis in Form eines Obolus einer entsprechenden Großenordnung hinterlegst, und dann kannst du die Ware haben."

So weit dürfte alles klar sein.

Und nun will ich einmal versuchen, den Inhalt dieser wirtschaftstechnisch relevanten Aussage in die Sprache eines postpekuniären Zeitalters zu übertragen, um dadurch zu veranschaulichen, worauf es mir ankommt:

[Wieder spricht ein Kaufmann zu seinem Kunden, in einer Zeit, da man bereits allenthalben vom Geld abgerückt ist]

"Hier, such dir das beste aus meinem Ladensortiment aus, nimm aber gefälligst nichts mit, was du nicht gebrauchen kannst, und geh' damit nach hause und sei glücklich! Gut, daß wir heute nach der Einführung des panvoluntaristischen Wirtschaftens wieder ineinander das Grundvertrauen gefunden haben, jenseits des ausgedienten, grimmigen Geldes der alten Zeit, wohl wissend, daß doch ein jeder von uns irgendwie sein Scherflein dazu beiträgt, die Fleißigen und die Werktätigen ebenso wie die Lebenskünstler und die Dichter, die Welt am Laufen zu halten."

"Macht hundert -- Vertrauensvorschußpunkte", ruft er, die alle Geschäftsvorgänge noch über Zahlen und Ziffern und Geld abgewickelte alte Zeit nachäffend, dem Kunden witzelnd noch hinterher.

libidopter - 27. Apr, 19:13