Onomatoentelechische Hermeneutik — als guter Tipp bei der Namenssuche fürs Neugeborene

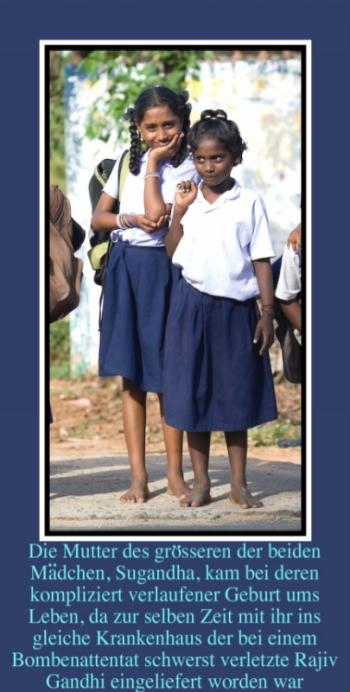

Nomen est Omen, wußten schon die jungzeitlichen Römer zu bestimmen. Und daß das Proverbium tatsächlich etwas für sich hat, haben immer wieder Menschen in Erfahrung gebracht. Auch aus meinen eigenen Erfahrungen hinsichtlich eines etwaigen mystisch innewohnenden Verhältnisses zwischen dem Namen einer lebenden Person und der individuellen Geartetheit dessen Trägers konnte ich gleichfalls das alte geflügelte Sinnwort bestätigt finden. So hatte ich auf einer meiner Touren in Indien zum Beispiel diesbezüglich einmal die Probe aufs Exempel gemacht. An einer Stelle, als ich vor einigen Jahren dort in einer bunt gesprenkelten Gruppe aus britischen Touristen, voran der Ex-Gitarrist von Falko sowie ein imposanter Gentleman der alten englischen Kolonialherrenschule, nebst einem flotten einheimischen Reiseführer und zwei mit jenem verwandten tamilischen Mädchen, mit welchen man, egal wo man unterwegs stoppte, schnell Aufsehen erregte, im gemieteten Wagen auf eine Vernügungsreise mitgekommen, und ich von einer Traube neugieriger Jungens umzingelt war, wagte ich einen Vorstoß und pickte mir das eine aus deren Schar herausstechende Nasen-Gesicht heraus, indem ich zum Verdutzen der anderen gezielt den einen fragte, ob dessen Name Ganesh sei, also der Name des elefantenköpfigen Hindu-Gottes, nachdem ich beobachtet hatte, daß alle Ganeshs, die ich bisher so kennengelernt hatte, einen bestimmten ähnlichen physiognomischen Nasentyp aufwiesen, der mit ein bißchen Einbildungskraft irgendwie in einem höheren Grade als alle anderen Nasentypen an den Rüssel eines Elefanten gemahnen könnte. Zu meinem großen Verdutzen wiederum lag ich genau richtig mit meiner Annahme; alle Knaben waren plötzlich am Nicken, und deren Augen noch heftiger auf mich fixiert. Woher ich nur den Namen ihres Freundes wissen würde? Das gleiche Spiel wiederholte ich dann daraufhin noch einmal ein paar Hundert Kilometer weiter während jener Fahrt, als ich mir wieder einmal im Gesicht eines jungen indischen Zeitgenossen ziemlich sicher war, und wiederum war es ein Volltreffer gewesen. Die vom Namen her implizierte onomatosemantische Identifikation des Namensträgers mit der Gott-Überfigur, die beim selben Namen gerufen wird, scheint einen direkten Einfluß auszuüben auf die Ausprägung der Gerichtsform der Person, was in diesem Fall in der Form der Nase am bestimmtesten hervortritt.

Nun läßt sich ja den meisten heute gebräuchlichen Namen, von deren etymologischen Herkunft abgesehen, keine ausgesprochene Bedeutung zuweisen, wie dies zum Beispiel bei einfachen, weniger blumigen Namen wie Rosa oder ähnlichen der Fall ist, mit denen konkret eine gewisse eigenständige Formhaftigkeit assoziiert werden kann. Doch wenn ja, wie im Fall Rosa, trifft die angesprochene, von mir festgestellte Gesetzmäßigkeit im allgemeinen durchaus in gleicher Weise zu. Zumindest waren alle mir bekannt gewordenen Mädchen mit Namen Rosa oder Rose ebenso hübsch und schön anzuschauen wie die gleichnamige hochgeschätzte Blumenart. Ob indes all jene Schönen gleichfalls dornenbewehrt sind wie die Rose im Garten, kann ich nicht beurteilen, da ich mit den meisten von jenen insoweit nicht intim war, um dies beurteilen zu können. Ich nehme aber an, daß letzteres nicht der Fall ist, da die vordergründige Assoziation mit der Blume deren Schönheit in Form und Farbe ist, weniger die Tatsache, daß ihr Stiel Dornen aufweist, da jene bei richtiger Handhabung ja doch eher harmlos sind.

Betrachtete man aber andererseits die vollständigen Namen von einzelnen Personen, also deren Vor- sowie Nachnamen zusammengenommen, so fällt auf, daß einige der Namen, von der Ungewohnlichkeit der Nebeneinanderstellung her, klanglich ein stärker ausgeprägtes Spannungsfeld aufweisen als dies bei einer durchschnittlichen Kombination der Namen der Fall ist.

Im Zusammenhang mit letztgenanntem Punkt ist mir beim Betrachten der Namen jener armen weniger Glücklichen unter uns, deren Namen im Laufe der letzten Jahre auf Grund einer schweren charakterlichen Entgleisung in die Schlagzeilen geraten sind, in deren Namen eine besonders ungewöhnliche Spannkraft aufgefallen - die nicht zuletzt dazu beigetragen haben kann, daß die Personen, auf die ich hier anspiele, im Laufe ihres Lebens entsprechend extreme Neigungen entwickelt hatten. Ich denke hier insbesondere an die Namen der amokgelaufenen Schulattentäter in Finnland und in Deutschland (die entsprechenden amerikanischen Falle sind mir weniger im Gedächtnis haften geglieben, glaube aber, daß es unter jenen einen Koreaner gab mit einem westlichen Vornamen).

Um das, was ich hier sagen will, mit einer Frage auf den Punkt zu bringen: Wäre ein Pekka-Eric Auvinen oder ein Tim Kretschmer etwa nicht zu dem abartig kaltblütigen Killer geworden, zu dem diese an einem einzigen schicksalshaften Tag ihres Lebens entartet sind, hätten jene einfach und üblichererweise Pekka Auvinen oder Thomas Kretschmer geheißen? Matti Saari, der zweite finnische blind tollwütige Todesschütze an einer finnischen Schule mit dem - für finnische Verhältnisse - Allerweltsnamen scheint dies als die berühmte Ausnahme von der Regel zu bestätigen.

Was aber könnte die Lehre des hier Vorgetragenen sein? Folgendes kommt mir dabei in den Sinn: Wer sich dafür entschieden hat, seinem Sprößling einen sehr eigenwillig Namen zu geben, sollte auch bereit sein, dieser im Namen anklingenden Eigenwilligkeit durch ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit bei der Erziehung gerecht zu werden. Oder anders ausgedrückt: wenn ein Finne seinen Sohn nicht Pekka (= Peter), sondern Pekka-Eric tauft, muß er ihn auch wie einen Pekka-Eric und nicht nur wie einen Pekka behandeln, noch dazu, wenn man einen Familiennamen wie Auvinen hat (Auvo bedeutet im Finnischen Wonne). Und daß ein Tim, im Falle eines deutschen Jungen, eine anspruchsvollere Seele werden dürfte als ein Thomas, dürfte im Sinne dieser psychologischen Farbenlehre der Namen im Wechselspiel mit deren Klängen auch selbstredend einleuchtend sein.

Nun läßt sich ja den meisten heute gebräuchlichen Namen, von deren etymologischen Herkunft abgesehen, keine ausgesprochene Bedeutung zuweisen, wie dies zum Beispiel bei einfachen, weniger blumigen Namen wie Rosa oder ähnlichen der Fall ist, mit denen konkret eine gewisse eigenständige Formhaftigkeit assoziiert werden kann. Doch wenn ja, wie im Fall Rosa, trifft die angesprochene, von mir festgestellte Gesetzmäßigkeit im allgemeinen durchaus in gleicher Weise zu. Zumindest waren alle mir bekannt gewordenen Mädchen mit Namen Rosa oder Rose ebenso hübsch und schön anzuschauen wie die gleichnamige hochgeschätzte Blumenart. Ob indes all jene Schönen gleichfalls dornenbewehrt sind wie die Rose im Garten, kann ich nicht beurteilen, da ich mit den meisten von jenen insoweit nicht intim war, um dies beurteilen zu können. Ich nehme aber an, daß letzteres nicht der Fall ist, da die vordergründige Assoziation mit der Blume deren Schönheit in Form und Farbe ist, weniger die Tatsache, daß ihr Stiel Dornen aufweist, da jene bei richtiger Handhabung ja doch eher harmlos sind.

Betrachtete man aber andererseits die vollständigen Namen von einzelnen Personen, also deren Vor- sowie Nachnamen zusammengenommen, so fällt auf, daß einige der Namen, von der Ungewohnlichkeit der Nebeneinanderstellung her, klanglich ein stärker ausgeprägtes Spannungsfeld aufweisen als dies bei einer durchschnittlichen Kombination der Namen der Fall ist.

Im Zusammenhang mit letztgenanntem Punkt ist mir beim Betrachten der Namen jener armen weniger Glücklichen unter uns, deren Namen im Laufe der letzten Jahre auf Grund einer schweren charakterlichen Entgleisung in die Schlagzeilen geraten sind, in deren Namen eine besonders ungewöhnliche Spannkraft aufgefallen - die nicht zuletzt dazu beigetragen haben kann, daß die Personen, auf die ich hier anspiele, im Laufe ihres Lebens entsprechend extreme Neigungen entwickelt hatten. Ich denke hier insbesondere an die Namen der amokgelaufenen Schulattentäter in Finnland und in Deutschland (die entsprechenden amerikanischen Falle sind mir weniger im Gedächtnis haften geglieben, glaube aber, daß es unter jenen einen Koreaner gab mit einem westlichen Vornamen).

Um das, was ich hier sagen will, mit einer Frage auf den Punkt zu bringen: Wäre ein Pekka-Eric Auvinen oder ein Tim Kretschmer etwa nicht zu dem abartig kaltblütigen Killer geworden, zu dem diese an einem einzigen schicksalshaften Tag ihres Lebens entartet sind, hätten jene einfach und üblichererweise Pekka Auvinen oder Thomas Kretschmer geheißen? Matti Saari, der zweite finnische blind tollwütige Todesschütze an einer finnischen Schule mit dem - für finnische Verhältnisse - Allerweltsnamen scheint dies als die berühmte Ausnahme von der Regel zu bestätigen.

Was aber könnte die Lehre des hier Vorgetragenen sein? Folgendes kommt mir dabei in den Sinn: Wer sich dafür entschieden hat, seinem Sprößling einen sehr eigenwillig Namen zu geben, sollte auch bereit sein, dieser im Namen anklingenden Eigenwilligkeit durch ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit bei der Erziehung gerecht zu werden. Oder anders ausgedrückt: wenn ein Finne seinen Sohn nicht Pekka (= Peter), sondern Pekka-Eric tauft, muß er ihn auch wie einen Pekka-Eric und nicht nur wie einen Pekka behandeln, noch dazu, wenn man einen Familiennamen wie Auvinen hat (Auvo bedeutet im Finnischen Wonne). Und daß ein Tim, im Falle eines deutschen Jungen, eine anspruchsvollere Seele werden dürfte als ein Thomas, dürfte im Sinne dieser psychologischen Farbenlehre der Namen im Wechselspiel mit deren Klängen auch selbstredend einleuchtend sein.

libidopter - 21. Mär, 17:46